国内でも珍しい「野生絶滅」から野生復帰 台風で流出・消滅のムジナモ、地域住民ら自宅で栽培し放流 「野生」の遺伝子受け継ぎ、放流中止後も自然繁殖 60年にわたる活動、保存会や住民らの悲願達成

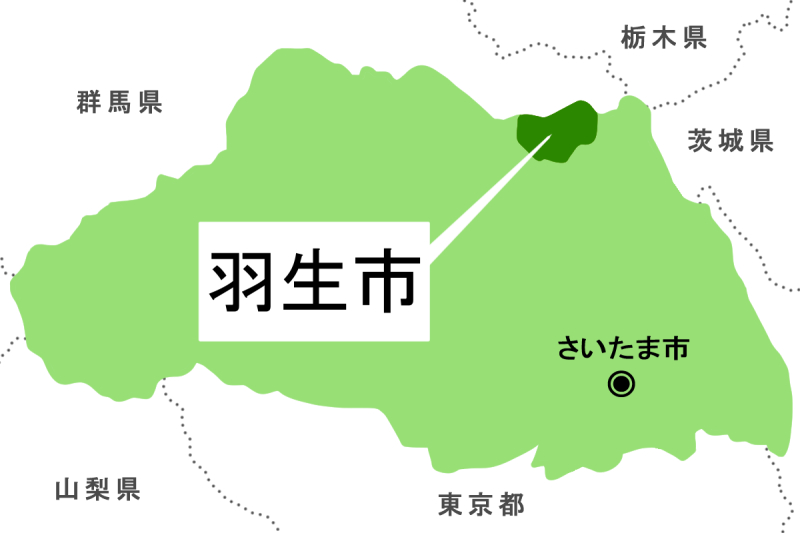

絶滅の恐れがある埼玉県内の動植物をリストアップした「レッドリスト2024植物編」の改訂で、「野生絶滅」だった食虫植物のムジナモが「絶滅危惧ⅠA類」となり、野生復帰したことを受け、国天然記念物に指定されている国内最後の自生地がある羽生市の関係者らが10日、市内で会見し、喜びを語った。保全活動の結果、約60年ぶりに自然繁殖の再開を確認。こうした例は、国内でもまれという。

会見で河田晃明市長は「皆さんが一緒になって、野生復帰に尽力いただいた」と感謝。さらなる保全に向け、「自分の子どものように大切にして、次の世代へ引き継がないといけない」と誓った。

沼や水田の水面に浮かんで生息するムジナモは、県内では1921年に三田ケ谷の宝蔵寺沼付近で初めて発見され、66年5月に自生地が国の天然記念物に指定された。ところが同年8月、台風による大雨でほとんどが流出。わずかに残った個体も翌67年までに消滅し、保存活動に取り組む地域住民が自宅で栽培するなどして受け継いだ。

野生復帰を目指す動きが本格化したのは、市教委と埼玉大学による緊急調査が行われた2009年から。羽生市ムジナモ保存会の会員が育てたムジナモの放流が始まり、11年に自然増殖した100株が初めて確認された。

市は保存会や埼玉大学の金子康子名誉教授(67)とともに、ムジナモを食べ尽くすウシガエルのオタマジャクシを減らすため、卵塊を駆除した。多様な生物が生息できる浅瀬で全滅を免れていることが分かると、水路に浅瀬を作るなど環境整備にも着手。15万株まで増えた16年からは自生地北側で放流を中止したが、20年までの5年間で順調に増えたことを確認し、県は野生復帰の条件を満たしつつあると判断していたという。

23年からは、自生地南側でも放流を停止した。だが、22年以降も3年連続して100万株超で推移。12年以来、13年ぶりの植物編改訂で、県内初の保全活動による野生復帰を果たした。金子名誉教授は「絶滅した種の野生復帰は、並大抵のことではない。チームムジナモとして、金メダルをもらったような気持ち」と表現。保存会の野中孝一会長(68)は「60年にわたって、全ての人がムジナモを絶対になくさないと思い活動した成果」と胸を張った。

■悲願の野生復帰

羽生市三田ケ谷の国指定天然記念物「宝蔵寺沼ムジナモ自生地」。沼に生息する食虫植物ムジナモが野生絶滅から絶滅危惧ⅠA類に決まった。野生復帰は、ムジナモの保存に力を注いだ人たちにとっては悲願達成だった。

同市ムジナモ保存会事務局の蓮見誠子さん(76)は「父・新井忠雄の恩師は羽生市で最初にムジナモを発見した速水義憲。私も中学生の時から父の影響を受けた。父の代から65年以上自宅でムジナモを育てている」と話す。

宝蔵寺沼のムジナモの遺伝子を受け継ぎ、理系出身の甥(おい)夫婦も関わるだけに野生復帰は大きな喜びだ。保存会で40年以上活動する前会長で現顧問の尾花幸男さん(82)も「感無量です」と笑顔を見せる。そして、「野生復帰をスタートと捉え、次世代に引き継ぐための現状調査と取り組みが大事」とも。子どものころ、沼で水遊びをした尾花さん。「湧き水の存在が大きい」と分析した。

河田晃明市長(74)も湧き水の存在に触れた。「中学生のころに、夏泳いだ。湧き水が出ていた。今もあると思う。ムジナモは共生する植物の中で生きている。この素晴らしい自然環境を、これからもしっかりと維持、管理していきたい」と力を込めた。