2023年正賞・準賞

埼玉文学賞とは

埼玉新聞社創刊25周年を記念して1969年に制定した「埼玉文学賞」は文学を志す人たちを長年にわたり支援してきました。今年で54回。毎年幅広い年代から作品を集め、県内外から注目される文学コンクールです。小説、詩、短歌、俳句の4部門。埼玉りそな銀行から特別協賛をいただいております。

第54回埼玉文学賞審査員

| 小説部門 | 須賀しのぶ | 新津きよみ | 三田完 |

|---|---|---|---|

| 詩部門 | 木坂涼 | 北畑光男 | 中原道夫 |

| 短歌部門 | 沖ななも | 金子貞雄 | 内藤明 |

| 俳句部門 | 鎌倉佐弓 | 佐怒賀直美 | 山﨑十生 |

応募総数、歴代2位の937点

埼玉新聞社が創設し、埼玉りそな銀行が特別協賛している「彩の国 埼玉りそな第54回埼玉文学賞」の作品募集は5月1日~8月31日に行われた。小説・詩・短歌・俳句の全4部門の応募総数は937点で、歴代2位の多さだった。今年から1人につき1部門1作品に限定するなど応募要件を厳しくしたこともあり、過去最高だった昨年よりも170点の減となった。

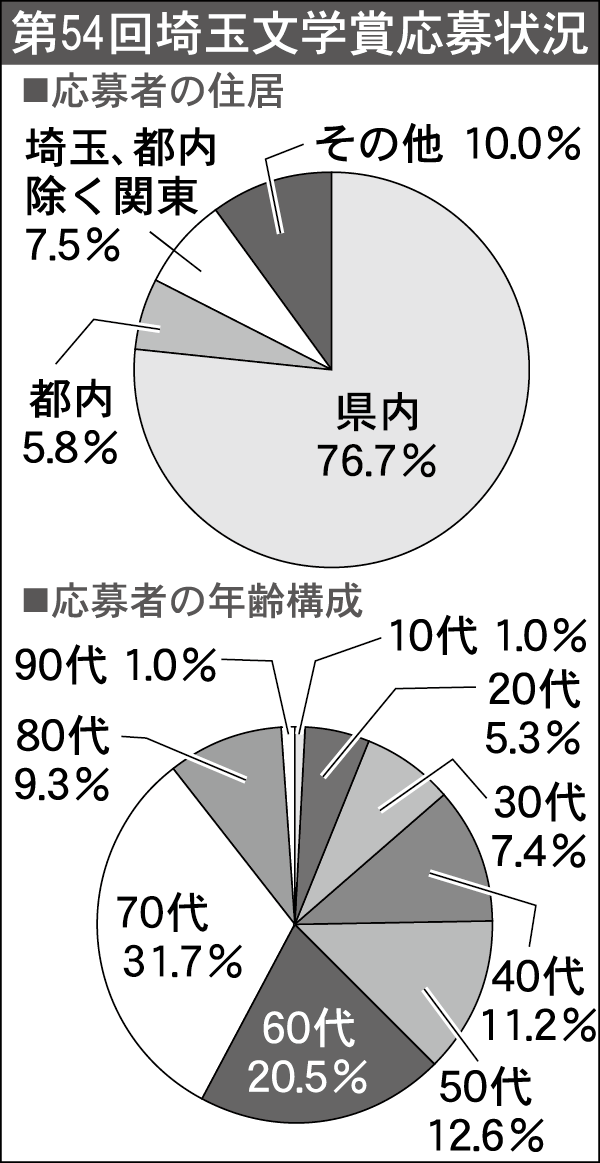

部門別の応募点数は、小説部門が249点、詩部門が397点、短歌部門が133点、俳句部門が158点。応募者の居住地は県内が全体の4分の3を占め、そのほかは都内や関東近県をはじめ、北海道から九州まで全国に及んでいる。埼玉文学賞では、県外応募者の場合は埼玉県にかかわるものを題材とすることが応募要件となっていることもあり、県内の応募者が多いのが特徴だ。それでも数多くの応募者がいることは、埼玉の文学愛好者の層の厚さを物語っている。

応募者の年齢は、70代が31・7%、60代が20・5%と、シニア層やそれに近い年齢の人が最も多い。部門別に見ると、これまでシニア層が大多数を占めていた短歌部門で、近年は30代以下の応募者が増えてきている。最年少は14歳(小説部門と詩部門)、最高齢は96歳(俳句部門)だった。

今年は特に小説部門でレベルの高い作品がそろった。ユーモラスな作風ながら少年の目から差別の問題を描いた正賞受賞作をはじめ、日常の〝事件〟を描いた心温まる物語、ミステリー、歴史小説、ホラーまで、多様なジャンルの作品が寄せられた。

表彰式

小説部門正賞

トリ屋のおじさんとの約束

佐久耕二(65)=さく・こうじ=吉川市

1.ぺらこは立派なお母さん

今度の卵は気に入ってくれたらしい。

僕が飼っているニワトリの『ぺらこ』は頭が良いのか悪いのかわからないけれど、自分が産んだ卵でもないのに大切に温めてくれる。気に入らない卵の時は、たとえ自分が産んだ卵でも一切見向きもせずに放っておく、とっても変なニワトリである。

この前、チャボの卵を置いていた時、ぺらこは一切目もくれることもなく、高いお金を払って買った卵なのにだめにしてしまった。

その替わりだと言ってトリ屋のおじさんが持ってきてくれたのが今度の卵だ。

「これは前の卵のおわびだから、タダでいいよ」とは言うものの色はくすんでいるし、大きいし、形もいびつだ。

「これはな、シャモの卵だからな。シャモの卵はみんなこんなだよ」とトリ屋のおじさんは言うけれど、どうも信用できない。

父ちゃんは、トリ屋のおじさんはあんまり信用できない奴だから、何もかもを真に受けちゃいけないぞといつも言っている。確かにそうだと僕も思う。

いつも嘘ばかしついていて、この前はブタが動物の中で走ると一番早いんだと言ってた。

そんなことは無いだろう、このあいだ図書館で借りてきた図鑑で読んだけれど、動物の中で一番足が速いのはアフリカのサバンナにいるチーターだと書いてあった。

そのことをトリ屋のおじさんに言うと、それよりもブタの方が絶対に早いと言って譲らないんだ。

「確かに俺は見たんだぜ。ブタが思いっきり走るのを、この目で見たんだから絶対に間違いない」と言い張るのだ。

昨年の台風の時、豚小屋から逃げ出したブタを村中の若い衆が探して捕まえた時に、どうしても捕まえることができなかったブタが一頭だけいたそうで、そのブタがとてつもなく逃げ足が速かったのだと言う。

そんな逃げ足が速くて、村中の若い衆が誰も捕まえることのできなかったそのブタを捕まえたのがトリ屋のおじさんだそうである。

結局はトリ屋のおじさんの自慢話であるのだけれど、でも、父ちゃんは最後のブタを捕まえたのは確かにトリ屋のおじさんだと言っていた。もしかすると本当なのかもしれない。

僕が飼っているニワトリのぺらこは鶏冠がメスのくせに大きい。オスと同じくらいの大きさはあると思う。それで、トサカをペラペラさせて歩いているから名前はぺらこにした。

このぺらこもトリ屋のおじさんから買ったニワトリだ。僕の家で取れた卵二十個と特別に交換してもらったものだ。父ちゃんに勇気を出してお願いしたら「トリ屋に騙されてるんじゃねぇのか?。あいつは子供相手にでも平気でやるからな」と言う。

「もう卵を産まなくなったおばあさんのニワトリだから」とトリ屋のおじさんが言っていたことを話すと、母屋のニワトリ小屋の世話も併せて、一所懸命に頑張るってことを約束に「しゃあんめぇ」と言ってくれた。

ぺらこは、僕の家に来たらまた卵を産みだした。トリ屋のおじさんは「勿体なかったなぁ、本当に勿体なかった。だけんどよ、もうヒロシに売ったものだから返せとは言えねえよな、男に二言はねぇかんな」と言うのだけれど、その言葉は何度も聞かされていて、二度とは言わず、もう十回は聞いている。

そんなぺらこもさすがに最近は卵を産まなくなったので、トリ屋のおじさんが持ってきてくれる卵を今は抱いてもらっている。これは烏骨鶏の卵だとか、チャボの卵だとかいってトリ屋のおじさんが持ってきてくれる卵をぺらこの鳥小屋に置いているのだけれども、なかなか抱いて温めてくれることは無かった。

それでも、今回のシャモの卵だけはちょっと違ったのだ。朝から晩までぺらこはずうっと抱き続けている。あまりに一所懸命に抱き続けているものだから、それはお前の子供ではないんだよと、本当のことを言ってやろうと思ったけれど、気の毒でどうしても言うことが出来なかった。

トリ屋のおじさんでさえ「もう、卵が腐っちまってるんじゃねえのかな」と言いながらぺらこをどかして様子を見ようとしたところ、ものすごい勢いで怒られて、手を突っつかれて血が噴き出してしまった程だ。

僕はぺらこにお願いして、見せてもらおうとしたけれど、怒ることはなかったものの、やっぱり見せてはくれなかった。

鳥小屋の奥にあるベニヤ板で作った小さな箱にぺらこは入ったままで、コッコッコッという小さなぺらこの声だけがいつもいつも聞こえていた。

三週間もした頃のことだ。ベニヤの箱の中からピヨピヨとひよこの鳴く声が聞こえてきた。そして、ヨチヨチと時々転びながらも歩き出して、小屋から出てくるひよこは全部で三羽だった。

でも、その中にシャモのひよこはいなかった。シャモの卵と一緒にぺらこが抱いていたチャボの卵が三つ孵ったのである。

やっぱり死んでしまったのだろうか。ぺらこは中を見せてくれないのでわからないけれど、死んでしまったのなら腐った臭いがするとトリ屋のおじさんは言っていた。

でも、今は腐った臭いはしていない。

きっと大きな卵だから孵化するまで時間がかかってしまうのだろう。

トリ屋のおじさんが言うには、どんな鳥でもひよこは二十一日すると必ず孵るという。「ぜったい?」と聞くと「絶対だ。俺は嘘は言わねえよ」とまた嘘をついた。

でも僕は信じている。大きな図体をした『コタロー』はやがてヨチヨチと歩いて出てくるに違いない。

シャモだから図体はでかくて気が短くて喧嘩は強いかもしれないけれど、生まれたばかりはそんな奴でものんびりしているのだろう。きっと、そうに違いない。

コタローという名前は僕がつけた。

「なんか、弱そうな名前だな」トリ屋のおじさんは黄色い歯を出して笑って言う。

「闘鶏に出てくるシャモの名前には、龍だとか虎だとかの文字が入った、そういう強そうな名前じゃないといけねえんだぞ」

「いいじゃないか、もう決めたんだから」

この間、小学校にやってきた映画を夜中に校庭でみんなと見たのが『龍の子太郎』で、主人公の太郎は竜の背中に乗って鬼退治をしていた。とても強くてかっこ良かったので、コタローという名前にすることにしたのだ。

「そうか、ヒロシが決めたんだからしょうがねぇけど、何だかかっこわるいな。闘鶏に出ても、横綱や大関どころか、幕下やそれ以下の、ふんどし担ぎみてぇな名前だよな」

ふんどし担ぎが何をする人かわからなかったけれど、トリ屋のおじさんがいつまでも名前を変えようと言うのは面倒くさかった。

トリ屋のおじさんは好きだけれど、時々こういうところがあるのでそこが嫌いだ。

コタローは他のひよこが孵化してヨチヨチと小屋を出てきてからも、一向に姿を現すことは無かった。

僕は心配で心配で、ひなを孵す小屋の真っ暗な中を時々のぞいてみるけれど、ぺらことは目が合うけれど、何も無い。「コタロー」と小さな声で呼びかけるけれど、返事もない。

シャモの卵はまだ、メスかオスかもわからないけれど、僕はオスに間違いないと思っている。それは、トリ屋のおじさんと約束したからだ。

「今度の卵が孵ったらよ、それで、それがオスだったらよ、ヒロシ、おまえにタダでやるよ。そのかわり、メスだったら俺がもらうぞ。それも、ヒロシが大きくなるまで育てて、それからもらう。な、約束だ。良いだろ」

「僕が大きく育てたら、どうするの?」

「あったりメェだ。羽をむしって、肉にして食うだんべよ」

「殺すってこと」

「殺すって、殺さなけりゃ食えねえべや」

トリ屋のおじさんは笑っているけれど、僕はぺらこの顔が浮かんで見えた。

「メスのシャモはうんめぇかんな。肉がオスと違ってやわっこいから。オスはほら、胸にしたって太ももにしたって筋肉が付いてて硬いんだ。それに比べてメスはもう、うんまくてたまらねぇぞ、ヒロシ」

僕はすごく気持ち悪くなった。何が何でもオスが孵ってほしいと思った。

だから、今度の孵ってくるシャモの名前は何が何でも『コタロー』なのだ。

「オスだったら、どうするの?」

「そりゃぁシャモだから、ケンカ鳥にするのは当たり前だ」

トリ屋のおじさんの片方の目が大きく見開くのが分かった。トリ屋のおじさんは片方の目が殆んど潰れてしまっているので、たぶん見えないのだろうと思う。

「そうだヒロシ、そいつは闘鶏に出場させるぞ。なっ!。絶対だ」

「何だよ、さっきからそのトウケイって?」

「オメェ、闘鶏も知らねぇのか。馬鹿だな。学校行ってんだろうが」

トリ屋のおじさんは小学校を途中で辞めたと言っていたけれど、それも嘘に違いない。だって、小学校と中学校は義務教育なのだから、みんなが行くはずなのだ。そんなおじさんにバカと呼ばれるのは癪にさわったけれど、トリのことについてはトリ屋のおじさんの方が利口なのでしょうがないから我慢した。

「正月が終わったらすぐだ。香取神社で奉納闘鶏が開かれる。ここらへんの強いシャモが集まって来るんだよ」

トリ屋のおじさんの片方だけの目がキラキラ光っている。

「まだ間に合うからそれまでになっ、約束だぞヒロシ。強く育てんだよ、オメエが」

「コタローを!」

「こたろー、弱そうだな、本当に」

2.コタロー誕生

ヒヨコのマツ、タケ、ウメは今朝も元気にヨチヨチと小屋の中を歩き回っている。

母親のぺらこが最後の卵のコタローにかかりきりになっているので、水飲みも食事もすべてをこの子たちはヒヨコでありながら自分たちで勝手にやっている。

取り敢えず三羽の名前はマツ、タケ、ウメとした。この子たちはお母さんに放っておかれるから強く育つのかもしれないけれど、さすがに気の毒なので、僕がぺらこの代わりに母親の役をやっている。

僕は学校にも行かなくてはいけないので、友達と遊ぶのもそこそこにして、毎日走って帰ってきてはヒヨコ達の世話をしている。

今日も走って帰ってくると、いつものように後ろの荷台にニワトリが入った大きなカゴを四つも五つも積み上げた、大きな古ぼけた三角自転車が庭に止めてあった。トリ屋のおじさんの自転車である。

おじさんは僕よりほんの少しだけ身長が大きいくらいなので、大人にしたらすごく背は小さい。その上、いつも足を引きずって歩いているので、こんなに大きな自転車に乗るのも大変そうだけれども、全然気にしないで上手に乗り回している。

特に上手なのは走り出す時だ。大きな三角自転車なので荷台から大きく足を回して乗る男乗りが普通なのだけれども、トリ屋の自転車は後ろにカゴがいくつも積んであるので、前から小さく足を折りたたんで女乗りをしなければならない。でも、トリ屋のおじさんはそれが上手なのだ。

今日も荷台には四つのカゴが乗っていたけれども、中にニワトリが入っているのは一つだけで残りの三つはカラだった。

僕はこのカゴの中はなるべく覘かないようにしている。可哀そうで気の毒で、見ていられなくなってしまうからだ。父ちゃんに教えて貰ったのだけれども、ここらへんで飼っているニワトリが卵を産まなくなってくると、トリ屋のおじさんにわずかのお金で買ってもらうのだそうである。

そして、トリ屋のおじさんがその羽をむしって肉にして、肉屋さんに売っているそうなのだ。トリ屋のおじさんはそれが仕事なのだと父ちゃんは教えてくれるのだけれども、僕は、何だか嫌で、そこのところがトリ屋のおじさんを好きになれないところだ。

父ちゃんは「立派な仕事だ。おまえだって鶏肉を『うんまい』って食ってんじゃねえか」と笑うけれども、それとこれとは話が別だ。

僕は時々気になって、トリ屋のおじさんが荷台に積んでいるカゴの中を覗くけれども、みんな何も知らされていないからキョトンとしている。そして、どことなく寂しそうな眼をしているような気がする。

今日も連れて行かれる一羽のニワトリと目が合ったけど、寂しそうな眼をしていた。

「ヒロシ!。何だ帰ってたのか」

トリ屋のおじさんの大きな声が、僕のニワトリ小屋の中から聞こえてきた。

「僕のトリ小屋に勝手に入んないでくれよ!」とても腹が立ったので大声で叫んだ。

トリ屋のおじさんだからと言って許す訳には行かない。確かにみんなトリ屋のおじさんから買ったものではあるけれども、みんな僕の大切なニワトリなのだ。

この間もトリ屋のおじさんは僕のトリ小屋の中に勝手に入って、マツとタケとウメのそれぞれのヒヨコを掴むと、お尻の穴を見て、ちょいちょいと触っただけで「みんな、メスだな」と言っていた。

人間ではないから、ニワトリにおちんちんがあるとは思えないけれど、トリ屋のおじさんにはわかるらしい。

「何でわかるんだよ」

「そりゃわかるさ、ヒロシ。あったりめぇだぁ。俺は何万というニワトリを見て来てるんだ。ヒヨコなんか触っただけでわかるんだよ、メスはやわっこいからな」

いつものおじさんのウソツキが始まった。

「いいから早く小屋から出ろよ!。ぺらこがおっかながってんだろ」と、トリ屋のおじさんを小屋から引っ張り出した。

僕と同じようにニワトリを飼っている友達が言っていたことを思い出したのだ。

その友達もニワトリに卵を抱かせて、ようやくヒヨコが孵ったと思ったら、翌日にはヒヨコが全部いなくなってしまったと言うのだ。

そして、その時もトリ屋のおじさんが勝手にトリ小屋の中に入っていたそうで、びっくりした顔をして「イタチにやられちまってるよ」と言っていたというのだ。

友達は、トリ屋の自転車に乗っかっていたカゴからヒヨコの鳴き声が聞こえていたと言うけれど、トリ屋は「向こうの一本松の家から買ったんだ」と言って、そのまま慌てて帰って行ったと言うのだ。その友達は今も「あれはトリ屋が盗んだんだ。イタチが持ってっちまったって言ってたけんど、イタチはトリ屋に違いない」って言っていた。

「ヒロシ。もう、死んじまってるかと思って、中を覗いてみたけんども、腐った臭いはしてないから大丈夫そうだな」

「当たり前だ!。余計な事すんなよ」

「わりいわりい。それよりかよ、なんだっけこいつ、一番ちっこいの」

「タケだよ」

「そうか、こいつフン詰まりしてて死にそうだから、ヒロシがウンコを掻い出してやんねえとだめだぞ」

とても、びっくりした。この間生まれたばかりなのに。

「どうしたの?、病気なの?」

「病気じゃねえよ。フン詰まりだぁ。ヒヨコはみんなそうだ。首が短けぇからうんまく水が飲めねぇんだ。それで、ウンコが硬くなっちまうんだよ。放っておくと死んじまうぞ」

何だか悲しくなってきて涙が出そうだった。

「どうすりゃいいんだよ。どうしたら死なないで済むんだよ」

「ヒロシんちは耳掻きあるか?」

「耳かきって、耳クソを取る奴か」

「そうだ、そのまんまだ」

「あるよ」

「持って来い!」トリ屋は偉そうに言った。

トリ屋のおじさんはタケを掌で上手につかんでお尻を出して、耳かきでコチョコチョと乾いたウンコを取り出していた。

ひよこのタケは目をつぶってじっとしてる。

「こうやんだよ。こうやって、な、メスだから優しく掻き出してやるんだ」

「メスとオスは違うの?」

「当たり前だ。メスには優しくしてやんねえといけねぇに決まってるだろ。学校じゃ教えてくんねぇのか?」

トリ屋のおじさんはフーフーと息を吹きかけながら耳かきで上手にタケの尻の穴をほじくっている。

「ヒロシ、見てみろ。ここんとこになオスは黒いゴマみたいなのがポチッてあるんだよ。それがニワトリのチンポコだ。タケにはねえだろ。だからメスだ」

僕は一所懸命にタケのオチンチンを探した。けれどやっぱり無かった。

トリ屋のおじさんがまた嘘をついているのかも知れないけれど、今度だけは信じることにした。なぜなら、ちょっと元気が無くて心配していたタケの奴が元気になって走り回っているからだ。

「ほぅら、元気になった。な、俺が言った通りだんべ。良かった良かった」

今度は、残りのマツとウメの尻の穴を僕がほじくってあげることにした。

トリ屋のおじさんに教えてもらいながらやったけど、最初はなかなかうまく行かなくて、マツの奴もウメの奴も逃げ回っていたけど、最後には静かに言うことを聞いてくれた。

「そうだぁ、ヒロシ。うめぇもんだ」

トリ屋のおじさんはいつものように黄色い歯を出して大きな声で笑っていた。

コッコッコッとぺらこの声は相変わらず聞こえているが、最近はいくぶん元気が無くなってきているような気がしている。ぺらこは自分のご飯も満足に食べずに卵のコタローを抱いているので、かえって心配になってくる。

ぺらこまでが死んでしまうかもしれない。そうなったら、コタローはもちろんだけど、元気に歩き回っているヒヨコのマツ、タケ、ウメも困ってしまうだろう。こいつらにしてみればぺらこは本当のお母さんではないけれど、大切なお母さんなのだから。

トリ屋のおじさんは「明日になったら月が替わるから、そうなったらさすがにもうだめだ、ヒロシ諦めろ。卵は小屋から出すぞ。良いな」と言う。

僕は何も言うことが出来なかった。

夜中、僕は懐中電灯を持ってトリ小屋をのぞいてみた。明日になったらコタローはぺらこから無理矢理に離されて、捨てられてしまう。トリ屋のおじさんは言っていた。

「卵のコタローは腐っちまってるだろうから土の中に埋めるけんど、腐ってなけりゃブタにくれちまうんだ」

その言葉を思い出して、僕はボロボロと涙が出て来て止まらなかった。

「ヒロシ、何してんだこんなに遅くに」

いつの間にか父ちゃんが僕のことを心配して様子を見に来てくれた。

「コタローはブタに食われちまうの?」

父ちゃんは笑っていた。

「またトリ屋に脅かされたのか。はっはっは。でも、そうだな。しゃあんめぇ。死んじまって、腐っちまっても放っておかれる方が、かえって気の毒だ」

いくらも垂れて来て止まらない鼻水をすすりながら、鳥小屋の奥の箱の中を懐中電灯で照らしてみた。

うずくまっているぺらこがこちらを見ていて、目が合った。その目は真っ赤っかだった。

「ぺらこ、ごめんよ。本当に、ごめんよ」

ぺらこはじぃーっと僕を見ている。

「もういいだんべぇ。風邪ひくぞヒロシ。な、もう家に入って寝ろ」

翌朝、僕は思いっきり早起きをした。

学校も休みなので今日は一日中家にいられる。夕べは布団の中でずうっと考えていた。

トリ屋のおじさんにお願いをして許してもらうのだ。コタローをブタにくれちまうのだけは勘弁してくれってお願いしてみるのだ。

そして、腐ってなかったら、腐ってしまうまではぺらこに抱かせておいてくださいってお願いするのだ。

だから、早起きして鳥小屋の前で待っていた。トリ屋のおじさんがやって来るのを待っていた。

うつらうつらと時々居眠りをしてしまったけれど、でもお願いをしないと、トリ屋のことだから、きっと勝手に僕の鳥小屋に入って行って、勝手に取り出して、勝手にブタに食べさせてしまうに違いない。

「ヒロシ!。コタローが出てんじゃねえか!」

トリ屋のおじさんの大きな声で目が覚めた。

「おめぇの目の前で、おめぇを見てるよ!」

朝日が入り込んでいて眩しくて仕方なかったけれど、薄目を開けてみると、僕の目の前にうずらのような模様で首の長いひよこが僕を見ていた。

「なんだ?。これ」

「シャモだよ。シャモのひよこだよ」

びっくりした。コタローが無事に孵ってくれていたのだ。

「よかったな、ヒロシ!」

「おじさん!よかったぁ。ホント良かった」

涙が溢れて止まらなかった。

「ヒロシ、また泣いてんのか。おめぇは本当に泣き虫だな」

3.村一番のケンカ鳥

目の前を歩くコタローはとても大きなヒヨコだった。背丈は一緒に生まれてきた同じヒヨコのマツ、タケ、ウメと比べても三倍くらいはある。

「こいつはデカいな。こりゃ立派なケンカ鳥になるぞ」

「そうなの?。本当に?」

「本当さ、俺は絶対にウソは言わねぇって言ってんべえが」

今度は信じることにした。

「ヒロシ、見てみろ。足が長いだろう。首が長いだろう。こういうシャモは強ぇんだ」

「そうなんだね、おじさん。コタローは強いんだね」僕はとっても嬉しかった。

「そうだ、絶対に強ぇよ。人間だってそうだろ。背が高くて、手が長けりゃケンカが強いじゃねぇか。見てみろ、ヒロシの父ちゃんがそうだ」

僕の父ちゃんは確かに背が高くて強い。柔道は二段で黒帯だし、戦争で満州に行っても、鉄砲は全然撃たなくて良くて、柔道の先生をして他の兵隊さんに教えていたそうだ。

「ヒロシ、おめぇの父ちゃんは強ぇだけじゃねえぞ、その上、立派だかんな」

僕はとても嬉しくて、父ちゃんの話をもっと聞きたいのでわざと聞き返した。

「そうかなぁ、父ちゃんはいっつも僕のこと怒るけどな」

「そりゃあおめえが悪いんだ。父ちゃんの言うことを聞かねぇからだよ」

「うん、だけどさ」もっともっと父ちゃんの話を聞きたかったけれどもトリ屋のおじさんがきょろきょろと何かを探し始めている。

「どうしたの?」

「かぁちゃんはどうした?」

「かぁちゃんは、病気でずうっと寝てるけど」

「ヒロシの母ちゃんじゃねぇよ。こいつを孵してくれた、鶏冠のぺらぺらしたかぁちゃんのニワトリだよ」

トリ屋のおじさんはトリ小屋の奥の箱を覗き込んでいる。

「あれっ、へんだぞ、おかしいぞ」とおじさんは言いながらトリ小屋の箱の奥に寝転ぶようにして手を突っ込んでいる。

「おじさん、だめだよ!。ぺらこに突っつかれるよ!」

おじさんは何も言わずにぺらこを引っ張り出してきて僕に見せた。

「こいつ、死んじまってるぞ」

トリ屋のおじさんはとても悲しそうな顔をしている。

「このシャモに命をくれた分、死んじまったに違ぇねえな」

ぺらこは真っ白い目をして、首もぐにゃりとうなだれてしまっている。

「ヒロシ、こいつを貰ってってもいいかな?」

「どうすんの?、また、食べるの?」

「こんなおばぁさん食う訳ねえべ。バカだな」

黄色い歯を見せて笑っているトリ屋のおじさんは嘘をついた時ほどよく笑う。

「ほら、ヒロシは知らねえかも知んねえけど、うちの鳥小屋の、目の前にある川原。あそこの崖っぷちがうちのニワトリの墓地だ。いっぱい石ころが並んでんべえ。あそこに死んじまったニワトリを埋めてやるんだ」

そして、トリ屋のおじさんは、嘘をついている時はたくさんしゃべるのだ。

「よしよし、良く頑張ったな」と言いながらぺらこの目を瞑らせて、自転車に高く積んでいる一番上のカゴの中に入れると、長いロープを上に下にぐるぐる回して、自転車の荷台に上手にカゴを縛り付けている。

背伸びしてカゴに入れられているぺらこを見ると、目をつぶって寝ていて、安心した顔をしているような気がした。

「ヒロシ、また明日も来るからな。そいつにはいっぱい餌をやるんだぞ。いっぱい食わせて、でっかくして、村一番のケンカ鳥にするんだかんな」と、おじさんは言う。

「コタローは強くなってくれるかな」

「うん、・・・その名前は変えねえか。なんか弱っちいぞ」

「コタローは弱くねぇよ!」

トリ屋のおじさんは首を傾げながらぶつぶつと言っている。

「そうかな、龍だとか虎だとか、強いシャモはそんな名前なんだけどな」

自転車をギコギコとしながらいつもやって来る川の向こうのトリ屋のおじさんの家とは反対方向に向かって漕ぎ出して行った。

死んじゃったぺらこを家に持って帰って、川原の墓地に埋めるって今言っていたのに、またトリ屋のおじさんは嘘をついた。だからトリ屋は信用できないのだ。

トリ屋のおじさんの家は川の向こうにあるらしいけど、僕たち子供は簡単には行けない。自転車に乗って行くにしても、すぐ近くに橋がないのでぐるっと大回りしていかないと行けないのだ。それに、父ちゃんは行ったって畑と鶏小屋があるだけだから面白くもなんともねえよと言うのだ。

そう言えば、小学校の友達が一度だけ川の向こうに行ったことがあると言っていたけれど、人もニワトリも一緒に寝ているから、お布団が麦わらだったって言ってた。

僕はその時、暖かそうだし、楽しそうだなと思った。

今日もトリ屋のおじさんがコタローの様子を見に来てくれた。

「おじさん。そう言えばぺらこのこと、ちゃんとお墓に埋めてくれた?」

「なんだ、ぺらこって?」

「とぼけるなよ。コタローの母ちゃんだよ。家に持って帰って、ちゃんと川原の土手のお墓に入れるって言ったじゃないか」

「ああ、あれか。うん。大丈夫だ」

「何が大丈夫なのさ」

「心配すんな、ヒロシ。俺に任せろ」

トリ屋のおじさんは笑っている。

「やっぱりだ。食べちゃったでしょ」

「食ってねえよ。あんなおばあちゃんは食ったってうまかねえさ。メンドリのくせによ、硬くって筋張ってやがってよう」

「食べたね」

「食ってねえって。嘘じゃねえよ」

「ぺらこのお墓を見に行っていい?」

「ダメだよ」

「おじさんの家、川の向こうでしょ。ニワトリがたくさんいるんでしょ。見せてよ」

「ダメだって言ってんだろ!」

トリ屋のおじさんは急に怒り出した。

「父ちゃんには、友達の家に遊びに行くって言うからさ」

「来るんじゃねえって言ってんだろ!。父ちゃんにもトリ屋んちに行くなんて言うなよ。それに、ヒロシと俺は友達じゃあネエからな」

「なに怒ってるのさ」

「父ちゃんには、今の話は絶対にするな。約束だぞ。いいな」

訳がわからなかった。ただ、大人ぶって偉そうにするトリ屋が嫌な感じだった。

「これからもヒロシの家には俺の方から行く。コタローが心配だしな」

「いいよ、来なくて。もう来るんじゃねえよ」

突然トリ屋は黄色い歯を見せて笑い出した。

「行くよ。コタローは今度の香取神社の奉納闘鶏に出場するぞ。優勝して村一番のケンカ鳥になるんだ。俺に任せろ、な、ヒロシ」

コタローは僕が飼っているシャモなのにトリ屋のおじさんは勝手に闘鶏の出場を決めて来たらしい。

シャモのコタローはたくさん餌を食べる。今は生まれた時の倍くらいになってるような気がする。

生まれた時はコガモのように首も長くてひょろっとして頼りなかったけれど、今は首も太くなって、硬くなって、コチンコチンだ。

時々やってくるカラスなんか簡単に追っ払ってしまうし、この間は、大きなチャトラの野良猫を追っかけまわしていた。

そのくせ優しい奴で、お姉さんのマツ、タケ、ウメとはいつも仲良く遊んでいる。

トリ屋のおじさんは「こんなメスのひよこと仲よく遊んでたら、強いケンカ鳥にはなれねえから、コタローの小屋は別にしろ」と言うけれど、僕はコタローがマツタケウメと仲よく遊んでいるのを見るのが好きなので小屋を別にはしていない。

僕は優しいのと喧嘩が強いのとはやっぱり別だと思う。

香取神社はこの村の外れにある小さな神社で、僕は父ちゃんの軽トラに乗せてきてもらった。僕の家からはちょっと遠くて、僕も初めて来るところなので、父ちゃんは畑仕事で忙しいのにわざわざ車を出してくれたのだ。

トラックの荷台にはコタローがカゴに入って乗っている。僕は時々後ろの荷台を心配になって見るけれど、コタローはいつもあっちの方を見ていてぼうっとしていた。

トリ屋のおじさんはいつもの自転車で来ると行っていたから、ここまで来るのはたぶんよういじゃあないだろうと思った。

今日の香取神社の奉納闘鶏はコタローの最初の戦いになるので、昨夜は僕も心配と興奮とであんまりよく眠れなかった。そして、今朝も早起きをしてしまった。だから眠たい。

でも、コタローは全然眠そうじゃ無かった。

軽トラに乗っている間も父ちゃんが僕に色々な話をしてくれた。最初は眠たかったけれど、話が面白いのですぐに眠く無くなった。

香取神社は昔の強いお侍さんが戦に向かう時にこの神社に立ち寄って、勝つことをお祈りしたそうだ。父ちゃんは香取神社には戦やケンカの神様がいるんだと言っていた。

実は、僕は闘鶏について図書館でみた図鑑に書いてあっただけしか知らないので、何でも知ってる父ちゃんにいろいろと聞いてみた。

「父ちゃん。コタローは闘鶏で戦って、死んだりしないよね」

「ん、どういう事だ?」

「シャモがケンカをするんでしょ。決闘をするんでしょ。相手が凄く強かったら、殺されちゃわないの?」

父ちゃんは運転しながら大声で笑っている。

「そっか、ヒロシは知らねえか。安心しろ、死なねぇよ。闘鶏はな。うん。闘鶏もそうだけどよ。闘牛って言う牛の決闘や、闘犬って言う犬の決闘もみんなおんなじだ。相手を殺すまで戦う事は奴らはしねえよ」

ほっとした。

「動物が相手を殺すのは、食べる時だけだ。自分が生きるため、家族を食べさすために、殺すんだ。そんな大切な理由じゃなくて、意味もなく相手を殺すのは、人間だけだ」

「難しくて、よく分かんないよ」

「ふふふ、そうか。ま、コタローは死ぬ事はねえよ。安心しろ」

「良かった」後ろを振り返ると、相変わらずコタローはカゴの中から遠くを見ている。

「相撲は輪っかから出たり、地べたに手を着いたら負けだよな」

「うん」

「闘鶏はな、逃げたら負けだ。おっかなくなって逃げだしたら負けなんだ。闘鶏に限らず、さっき言った闘牛や闘犬もそうだけど、基本的にはおんなじだ。相手から逃げた方が負けなんだ」

僕は、がんばれよってコタローに言おうとしたら、父ちゃんの顔が怖くなってた。

「奴らは、相手を殺すまでは戦わねぇよ。だけどな、一度でも負けたら、ケンカ鳥としてはおしめぇだ。二度と戦うことは出来なくなっちまうんだ」

「どうして?」

「一度でも逃げると、逃げ癖がついちまうんだよ。おっかなくなって自分が逃げ出したことが奴らは、忘れられねぇんだな」

何だろう、寒気がした。時々父ちゃんはこういう怖い顔をする時がある。

「でもな、ヒロシは弱虫で泣き虫だけどよ、負け癖はついてねぇから大丈夫だ。泣きべそはかいてても、目ぇつぶってても、手をぐるぐる回して相手に向かって行くだろ、あれでいいんだ。まだ負けてねぇから、逃げてねぇから、おめぇは。あれで良いんだ」

父ちゃんが笑ってる。父ちゃんは僕が誰かとケンカをしてるのを見ていたみたいだ。

トリ屋のおじさんが遠くから三角自転車に乗ってやってくるのが見えた。

「トリ屋の奴、ようやっと来たみてぇだな」

「コースケさん。遅くなってすいませんでした」おじさんは遠くから叫んでいる。

「遅ぇよ。あにしてんだよ。始まっちまうぞ」

「すんません、ほんと、すんません」

「トリ屋、ヒロシのこと頼むぞ。俺は用事があるから帰るわ。また終わったころに戻って来るから」

と、父ちゃんはトリ屋の肩をぽんぽんと叩くと軽トラを走らせて行ってしまった。

奉納闘鶏はあっという間に終わった。

全部で五羽のシャモが参加することになっていたけれど、一羽は出場を取りやめてしまって、もう一羽はカゴから出るのも嫌がっていたそうで、不戦敗になってしまった。

残ったのは三羽しかいなかったので巴戦というやつで戦うことになった。そこで、コタローはと言うと、もう強くて強くて、この間のチャトラの野良猫を追い払った時と同じで、手を大きく広げて追いかけて、あっという間にみんなをやっつけてしまった。

トリ屋のおじさんと僕は大騒ぎで、ずうっと笑いが止まらなかった。

でも、コタローは何もなかったように今はのんびりと歩き回りながら草をつついてる。

4.トリ屋のおじさんとの約束

奉納闘鶏があんまり早く終わったので、父ちゃんが迎えに来てくれるまで、境内の石段に座ってトリ屋のおじさんと話をした。

「俺は、おまえの父ちゃんに助けてもらったんだ。あれは戦争が始まるちょっと前の事だったよ。ここらあたりのニワトリに悪い病気が急に流行っちまってな。どこの家のニワトリもバタバタと死んでいくんだ。たぶん、渡り鳥が病気を持ち込んだに違いねえんだけどな。それが、この病気はトリ屋のところの鶏小屋から始まったって、言い出す奴がいたんだ。そしたら、もう、みんなが、トリ屋のニワトリを殺せって、病気が広がる前に全部殺せって。組合までが処分を言ってきてな」

「殺しちゃったの?」

「殺せるかよ。そんな事したら、俺たちは生きていけねえよ。うちの家族はみんな死んじまうよ。俺は土下座した。必死になってお願いしたんだ。勘弁してくれって」

「そしたら」

「そしたら、そしたら、火が出たんだ。俺んちの鶏小屋から、それも小屋のあちこちから。火事だ。燃えちまった。全部。小屋が全部。ニワトリはみんな死んじまった」

「そんな。消防さんは? お巡りさんは? 何もしてくれなかったの?」

「タバコの不始末だとさ。そんな事あるかよ。ガソリンかけて、そこでタバコ吸う奴がいるかよ。それも、小屋のあちこちでよう。殺されちまったんだよ、みんな、奴らに」

僕は意味がよくわからなかった。

「そんなことしやがって。俺たち生きて行けねえよ。川の向こうの奴だから死ねって事かよ。だから、俺は、あちこちの家のニワトリを盗んでまわったんだ」

「ドロボーじゃないか」

「ああ泥棒だ。でも、俺たちは生きなきゃ行けねえんだ。奴らがやった人殺しよりはマシだろう。そうだろうヒロシ。学校に行ってねえ俺だってわかるさ」

僕は涙を流して怒っているトリ屋のおじさんが可哀想な気がした。

「おとうだっておっかあだっている。年取った爺さんだっている、まだ生まれたばっかりの妹だっているんだ。川の向こうの俺たちは、それだからって、死んだって良いって訳じゃねぇだろ」

トリ屋のおじさんは泣きべそをかいてた。

「そしたら、見つかっちまったんだ。村の若い連中によ。とっ捕まったら、次々と若い衆がやって来てな。木刀や角材でぶん殴られて、俺は、半殺しだ」

僕は泣き虫だから、もう、鼻の奥がつーんとして痛かった。

「それで、俺のこれ、目が潰れちまった。この足もだ。そん時に折れていて、そのまんまにしていたから、こんなになっちまったよ」

「何で病院に行かなかったのさ」

「行けねえよ。金が無えんだよ」

「だけど」

「そうしたら、ヒロシの父ちゃんが中に入ってくれて、土下座して、みんなに言ってくれたんだ。もう、良いじゃ無えか、勘弁してやってくれって。トリ屋もしょうがなかったんだ。許してやってくれって」

「・・・」

「地べたにおでこを叩きつけてみんなに土下座してくれた。そん時の、ゴンゴンって大きな音が、今でも俺の耳に残ってるよ」

父ちゃんが土下座するなんて、ごんごんって土下座するなんて、信じられなかった。

父ちゃんの軽トラが戻って来てくれた。

トリ屋のおじさんは一目散に父ちゃんに向かって足を引きずりながら走っていく。

「コースケさん。やりましたよ。コタローは村一番のケンカ鳥ですよ」

父ちゃんも嬉しそうな顔をしてくれた。

それから、コタローは自分が何をしたかもわかってないみたいで、相変わらずお姉さんのマツやタケやウメと庭で遊んでいた。近所のおじさんも、こいつが村一番のケンカ鳥かよと言って見に来てくれた。

そんなある日の夕方だった。トリ屋のおじさんが泣きながら僕の家にやって来たんだ。

「コースケさん。申し訳ねえ。すまねえ。ヒロシのコタローを大怪我させちまったよ」

日が暮れかけた時で、父ちゃんは縁側に座って雑巾で足を拭いていた時だ。僕もトリ屋のおじさんがものすごい顔をして自転車を漕いでいたのを見たので、友達とバイバイして一所懸命に追いかけてきた。

「コースケさん。コタローがやられちまったよ。顔もケガして、ザクロみてぇになっちまったんだよぅ」

「どうしたの?、コタローがどうしたの?」僕はそこに飛びこんできたみたいだ。

「トリ屋、おめぇ、何言ってんかわかんねぇよ。落ち着けよ」

「ああ、すまねぇ、ほんとにすまねぇ」

「トリ屋、何でおまえが。コタローを」

父ちゃんは僕の方を見た。

「昼間に、トリ屋のおじさんが来たんだ。コタローをちょっとだけ貸してくれって。一生のお願いだって」

「トリ屋、そうなのか?」

トリ屋のおじさんは小さく頷いた。

「コタローを借りて、それで、どうしようとしたんだ?」

トリ屋のおじさんは何も言わないでいる。

「トリ屋!。どうしたって聞いてんだよ!」

「川原に連れてったんだ」おじさんはぼそっと言った。

「川原?」

父ちゃんは何となくわかったようだった。

「川原で、何しようとしたんだ。ん?」

「川原で、やってる、闘鶏の、裏興行に」

「バカすかし!」

父ちゃんがものすごい顔で怒っている。

「オメェも何で、こんな奴に貸してんだ!」

僕までが怒られた。そして、それが怖くて僕は泣き出してしまっていた。

「最初は勝ってたんだよ。こっちは村一番のケンカ鳥だ。次々とやっつけてよ。だけど、最後の方の奴が爪にカミソリを挟んでやがって、それで、それで・・・ザクロみてぇに」

「コタローは今どこにいる」

「俺んちだ」

「トリ屋、おめぇんち行くぞ。軽トラに乗れ」

「僕も行くよ」

「おめぇは来なくていい!」 また、いつもの怖い父ちゃんの顔になっていた。

「ヒロシは家で待ってろ。な、大丈夫だ。安心して待ってろ」

父ちゃんは軽トラに乗りながらトリ屋のおじさんに聞いていた。

「おめぇ、何でチンピラがやってる闘鶏の裏興行なんかに行ったんだ?」

「金が、欲しかったんだ。妹のよしえを修学旅行に行かせたかったんだ。みんなと、みんなと同じようによう」

父ちゃんは何も言わなかったけれど、今度は小さな声で「ばかすかし」と言った。

あの事があってから、トリ屋のおじさんは僕の家に来なくなった。

時々道で友達と遊んでいると会うけれど、相変わらず大きな三角自転車に大きなカゴを乗せて走っている。

僕が「おじさん」と声をかけても、「おうヒロシ、ちゃんと父ちゃんの言うことを聞いているか」と言うと自転車を飛ばして走って行ってしまうのだ。

一回、僕がトリ屋のおじさんの自転車を追いかけて行った事があった。そしたら、止まってくれて「なんだ?、どうした?」とわざとらしいことを言ってきた。

そして「コタローには悪かったな」と、おじさんは僕のことを見ないままに言うんだ。

「いいよ。しょうがないよ。父ちゃんもトリ屋を許してやれって、しょうがあんめぇって言うから、もう僕は怒って無いよ」と言うと、トリ屋のおじさんは泣き出してしまった。

おじさんは僕よりおじさんなのに僕よりも泣き虫なんだ。

「ヒロシ、俺はな、あれからずうっと川原の土手に埋めてあるコタローに線香を上げてんだぞ。毎日毎日。ゴメンよゴメンよって」

「そうなんだ。どうもありがとう。僕もコタローにお線香をやりに行って良いかな?」

おじさんは何も言わなかった。

「大丈夫だよ。もう僕は自転車でも遠くまで行けるようになってるしさ。橋が無いからぐるっと遠回りするけど、でも、行けるよ」

「父ちゃんには言ったのか?」

「言ってないけど、大丈夫さ。行ってこいって言ってくれるよ」

トリ屋のおじさんは何も言わなくなった。

「僕が行くまでは、おじさん。僕の分もコタローにお線香をあげてね」

「わかったよ」

「約束だからね」

「ああ、約束だ」

トリ屋のおじさんは黄色い歯を出して笑っていた。

その日僕は父ちゃんにその事を言ったけど、やっぱり、ダメだって言われた。

「何で?何で行っちゃだめなのさ。おじさんは小学校に行って無いから? 藁のお布団で寝てるから? 川の向こうに住んでるから?」

僕は泣きながらお願いした。でも、父ちゃんは「ヒロシ、すまねぇな。父ちゃんは勉強してねぇからわかんねぇんだよ。だから、おめぇは、もっともっと勉強して、いろんな事わかってから行ってくれ、な、頼むよ」

父ちゃんが僕にお願いするなんて、初めてだった。僕は、とても悪い奴のような気がした。だから、それからお願いしていない。

昼間は父ちゃんの後をついて回っていろいろと手伝いをした。トリ小屋は飛ばされないようにシートを被せた。ブタ小屋も壊れないように父ちゃんは心張棒をかませていた。雨戸はしっかりと釘を打ち付けて、窓ガラスにはテープを貼った。病気で寝ている母ちゃんの布団を床の間に乗せて、雨漏りがしても濡れないように、そこに寝かせた。

母ちゃんは罰が当たると言って嫌がっていたけど、父ちゃんは「神様は何もしてくれねぇんだから、罰だって与えやしねぇさ」と言って笑っていた。僕もそう思う。

「ヒロシも少しは頼りになるな」と父ちゃんが一服しながら言ってくれて嬉しかった。

でも、夕方から雨と風がひどくなって、父ちゃんは川が氾濫しても大丈夫なように、近所のおじさんたちと土嚢というやつを積みに出かけている。

雨風はどんどんひどくなるし、父ちゃんが雨戸に釘は打ってくれたけど、家はあちこちでミシミシいってる。

父ちゃんがいないので心細くて泣きそうだ。

この間、父ちゃんに向かってあんなことを言った罰だと思った。

でも、僕はロウソクが消えないように見張りをするように父ちゃんに言われているので、ずうっとロウソクの火を手で囲って父ちゃんの帰りを待っていた。

怖くて泣きそうになっても、父ちゃんが言ってくれたことを思い出して我慢した。 「ヒロシは弱虫で、泣き虫だけんど、逃げずに向かっていくから、それで良いって」

次の日、台風が行ってしまった後はとてもいい天気になっていた。

父ちゃんは庭に畳を出して立てかけて干している。僕はそのお手伝いをしていた。

そこに、隣の家のおじさんがやってきた。

「コースケさん。昨夜はお疲れさん」

「いいえそちらこそ。川も氾濫しなかったみたいで良かったですね。いっとき、サイレンが鳴って危なかったようでしたけど」

「ああ、でもなぁ。川向うで、トリ屋が川に流されちまったらしいな」

父ちゃんが僕のところにやってきて、ギュッと肩をつかんだ。

「何をしたくてこんな台風の中、川の様子を見に行くかな。川原の土手にいたらしくてよ、土手が崩れて、そのまんま川に呑まれちまったそうだ」

隣のおじさんが言っている話が遠くで聞こえているようだった。

「あの、ばかすかし」

父ちゃんが小さな声でポツリと言った。

僕は知ってる。トリ屋のおじさんはコタローのことが心配で、川原の土手に見に行ってくれたんだ。だって、トリ屋のおじさんは時々嘘をつくけれど、絶対に約束は守るからだ。

短歌部門正賞

夏の庭先に出て

大渕まこ(33)=おおふち・まこ=熊谷市

手も足もまだ名を知らぬ部位だから自由自在にガラガラを持つ

いつの日か懐かしく思うのだろうよだれまみれのあなたの指を

離乳食製氷器から取り出せばいろとりどりの宝石のよう

卵白のアレルギー性が高いらしい孵化することのないゆでたまご

今日言ったおっぱいうんちおちんちん三十三年分より多い

今朝植えたきゅうり支柱に巻き付いて把握反射のようだと思う

ままならぬ日こそ真面目にパンを焼き厚めに切ってバターをのせる

目に見えるものしか信じぬ人たちとわかりあえないコロナ禍の夏

毎日の感染者数知らされずマシンウォッシャブルばかり着る

これからも会うことのない人にさえ好かれたい丁寧なことばで

鉄分のサプリの中のビニールに一粒絡まっている鉄分

ミニトマト南の庭で育てたら口内炎にしみるまぶしさ

ローリエがふわっとかおり太陽を煮詰めたトマトソースができる

梅雨前に蒔かれたバジル鉢植えも地植えも違う大きさである

神様による絶妙な設計図あばらの骨が十二対ある

白秋の「ゆりかごのうた」繰り返す 親になるまで知らないでいた

心音が確かにあなたの心音で生きていることそのものが愛

生後七ヶ月すんなり九時に寝て七ヶ月ぶりにゆっくり話す

一眼でどんな写真を撮るのだろう違う苗字になった妹

帰り道皆が二重の虹を撮るきっとだれもがだれかに送る

詩部門準賞

蜂蜜

小野ちとせ(70)=おの・ちとせ=川越市

固という字には

古いという字が入っている

いつの間にか

固くなってしまった蜂蜜の

新しさを取りもどそうと

湯煎で温めている

いい湯加減で

養分が損なわれないように

ゆっくり ゆっくり

瓶の中をかき混ぜながら

少しずつ溶かしていると

甘い花の香りが漂ってきた

百花繚乱

野の花の蜜を求め

懸命に飛び回っていた働き蜂の

スプーン一杯の蜜にかける

短い生涯は

甘くなどなかったはず

古代エジプトの遺跡から

腐っていない蜂蜜が発見されたという

壺のなかで固く固く口を閉ざし

石になっていたのだろう

とろりとした甘い蜜

横取りするのは

いつだってわたしたち

結晶が溶け

透き通ってくると

古代から引き継がれてきた

蜜蜂の羽音が

ぶんぶんと聞こえてくる

階段

那須野明(75)=なすの・あきら=滑川町

足早に帰宅する人々に

追い越されて

駅の改札口を出る

一歳になったばかりの幼な子を抱いて

薄暗い階段を降りていく

出口はどこだ!

そうだ、風が吹き込んでくれば

出口がある

階段を降りる

まだ言葉を知らない娘を胸に

落とさないように

10本の指をひろげて

抱きしめる

このままでは地の底へ引きずり込まれる

足元をたしかめ踏み外さないように

誰もいなくなった

長い階段を降りて行く

出口から吹き込む

風を求めて

首が冷たく

下着が寝汗に濡れて

目が覚めた

謝りたかった

母のない子にしたことを

嫁に行ってしまった

あなたに

俳句部門準賞

空飛ぶくるま

山﨑加津子(76)=やまざき・かつこ=狭山市

鰯雲いちめん反抗期そろそろ

少年の肩をかすめて星流る

留守電の無音月はまんまるに

芒原いつしか人は尾を失くし

雪しんしん句読点のなき絵本

内輪差大きく春がすぐそこに

蛇穴を出て真つ先に試着室

空飛ぶくるま総立ちのつくしんぼ

落し角高度成長期の名残とも

三月の雲巻き込みてカプチーノ

物干しのシャツの影まで暖かい

ものの芽のさんかく引越しは間近

直球で終るイニング鳥雲に

いひわけの最中めだかの産卵

夏めくや君に続いて妻の欄

海よりの風つかみたる蝸牛

臨月の体温散らすかき氷

街に桃ならび渇水注意報

飲みさしのストローの折れ晩夏光

真昼間のにほひをたたむ白日傘

ラ・フランス

𠮷田孝子(55)=よしだ・たかこ=さいたま市西区

まんさくや分校へ山羊の子が来る

駅弁の煮豆の小粒山笑ふ

春は曙作業場の灯を落としけり

東京は大きな砂漠春満月

円墳の主は分からず鳥雲に

木の家は森の明るさ五月来ぬ

夏兆す炭酸水のはしゃぎけり

北へ北へ鉄路の延びる夏の星

琥珀色の茶房の扉アマリリス

曲り家の真昼のしづか夏の蝶

注文の画面にタッチ生身魂

赴任先へ明日は戻りぬ盆の月

同棲のものの半年ラ・フランス

働いて飯を掻っ込むちちろ虫

不揃ひのビルの屹立いわし雲

発掘の穴に人影冬はじめ

握りたる小銭の温し一葉忌

クリスマスローズ新居に招かれて

きびきびと市電の走る雪催

三日はや贔屓役者の映画見に

佳作

小説部門

追憶の果

菊池篤(33)=さいたま市中央区

浦和で推理小説専門の古書店を経営する継野は、妻の実里を自殺に追いやった作家、東への復讐を計画する。巧みなトリックを施し、都内の東の自宅に侵入して、東の殺害に成功。完全犯罪かと思われたが、飯山という女性刑事の追及にアリバイ工作はほころびを見せていく…。

ハードボイルド転校生

四宮青(27)=さいたま市浦和区

小学5年の教室で、同級生のいじめを見て見ぬふりをする僕。ある日、父が画家で、全国各地の学校を転々としている転校生のゲンがやってくる。不思議な魅力をもつゲンはクラスの空気を換えていき、心にバリアーを張っていた僕の心も変えていく。ゲンは再び転校することになり、クラスメートに別れを告げるが、その夜、僕はゲンの意外な一面を目撃する…。

詩部門

北耕地

高橋裕子(70)=川越市

切り替わる瞬間

夢佳苗(28)=さいたま市南区

短歌部門

夏の図書館

神谷小百合(62)=坂戸市

なくしたもの

青崎はぐれ(24)=越谷市

美しい水溜り

大野博司(48)=春日部市

俳句部門

古利根

伊藤恭子(78)=春日部市

へだたり

浅野都(80)=川口市

雑唱・老いの日々

農賀水持参(81)=蓮田市